圖:傳媒課社群小組 / 文:社群小編

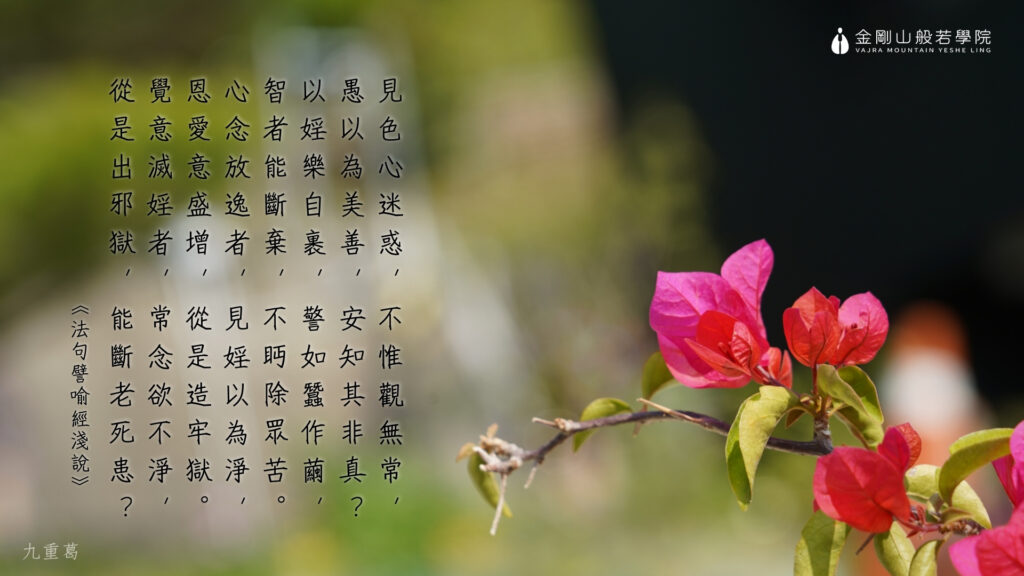

🔶節錄自修印法師《法句譬喻經淺說》第十二頌 (愛欲品第三十二之二) 🔶

見色心迷惑,不惟觀無常,愚以為美善,安知其非真?

以婬樂自裹,警如蠶作繭,智者能斷棄,不眄除眾苦。

心念放逸者,見婬以為淨,恩愛意盛增,從是造牢獄。

覺意滅婬者,常念欲不淨,從是出邪獄,能斷老死患?

師父開示:

「見色心迷惑, 不惟觀無常,愚以為美善,安知其非真?」說眾生一看到美色,心思就馬上被迷惑住了,也不去思惟觀察無常的道理。愚癡的人一看到美色,就真的覺得她是既美又好看的;哪裡知道她不是真實的。

「以婬樂自裹,譬如蠶作繭,智者能斷棄,不眄除眾苦。」凡夫都被淫欲之樂所束縛,正如春蠶吐絲作繭一樣,把自己包在裡面。「眄」,音「免」,有斜眼看人、看、望、盼望等幾個意思;這裡可解釋為斜眼看人。以台灣話來說,就是「使目尾」(使媚眼)。「智者能斷棄,不眄除眾苦。」也就是有智慧的人,能夠斷棄輪迴生死的根源——淫欲心。「不眄」,不顧盼、不親近女色的意思。如果能夠不為女色所迷,就能夠除掉眾苦。

「心念放逸者,見婬以為淨,恩愛意盛增,從是造牢獄。」說內心放逸的人,看到了淫欲卻以為是清淨的。男女相親相愛的這種情意就大大的增長了,從此就為自己造了牢獄, 不得自由。

「覺意滅婬者,常念欲不淨,從是出邪獄,能斷老死患。」心意覺醒,立志要滅除淫欲的人,應該要常常去思惟憶念淫欲是不淨的、染污的;所以最好就是修不淨觀。如果能常念淫欲是不淨的,且不斷的去思惟,就能夠脫離邪獄、斷掉輪迴。

***

佛陀住在舍衛國的祇樹給孤獨園時,有一位年輕的比丘入城托缽,看到一位美麗的女子,立刻被她深深吸引,從此日夜思念,神魂顛倒。這種強烈的迷戀讓他茶飯不思,最終甚至生病了,宛如傳說中梁山伯因思念祝英台而陷入相思之苦。

同參道友們看到他的狀況,紛紛勸導:「佛陀教誡我們,女色如毒蛇,必須遠離啊!」他們試圖提醒他貪戀女色的種種過患,但這位比丘根本聽不進去,整個人變得無精打采,毫無生氣。最後,大家實在無計可施,只能攙扶著他去見佛陀。

佛陀見狀,慈悲地對他說:「傻孩子,這件事不難解決!即使你對這名女子有愛慕之心,也不該讓自己餓著肚子啊!先去吃飯吧,吃飽後我會幫你想辦法。」這位比丘聽後,內心燃起希望,趕緊去進食。等他吃飽後,恢復了些精神,佛陀便帶著他及一群比丘前往那位女子的家。

然而,世事無常,當他們抵達時,才得知這名女子已經去世三天了,全家人正悲痛萬分。佛陀便對比丘說:「你不是想見她嗎?現在上前去看看吧。」當比丘走近一看,眼前的景象讓他震撼不已——由於古時候沒有冷藏設備,這位女子的遺體早已膨脹潰爛,甚至流膿發臭,與生前的美貌判若兩人。

佛陀便藉此機會向眾比丘說法:「你們親眼所見,這正是無常的真相。表面上的美麗,只是短暫的幻象,一旦生命終結,便成為這副模樣。因此,我才教導你們修習不淨觀,幫助你們看破外表的假象,深入觀察事物的本質。」

這番經歷讓這位年輕比丘深刻體悟到世間萬物皆是幻有,回到精舍後,他精進修行,不久便證得阿羅漢果。而與他同行的比丘們,也因這次經驗對修行有了更深入的體悟,皆獲得了極大的進步。

***

歷史上以及現今的社會新聞中,因沉迷淫欲而犯下無數罪行的例子不勝枚舉。例如,許多帝王因貪戀臣子的妻子,不惜濫用權勢強行奪取,有的甚至設下陰謀,置忠臣於死地。比方說,明知戰場上至少需要五萬士兵才能與敵軍抗衡,卻故意只派遣五千兵力,讓這位忠臣陷入險境,最終戰死,帝王便可順理成章地霸佔其妻。

此外,劉邦手下曾有一位謀士名叫陳平,他晚年時感嘆道:「為了幫助劉邦奪取天下,我做了許多違背道德的事情,因此我註定不得善終,我的子孫也將遭遇惡果。」事實證明,他的後代果然命運悲慘。

據說當年劉邦被圍困在白登山時,陳平策劃了一個計謀,派人假意向敵軍項羽投降,接著從城內挑選兩千名女子,依次送往敵營。敵軍見到這些美貌女子後,貪念大起,立即拋下戰事,爭相搶奪,防備鬆懈,劉邦才得以成功突圍。

「萬惡淫為首」,淫是生死的根本。各位能夠在場聽的人,不要只是聽聽而已,而是要去思惟觀察, 要相信佛陀所說的,因為佛陀的行誼就是如此示現的。