圖:傳媒課社群小組 / 文:社群小編

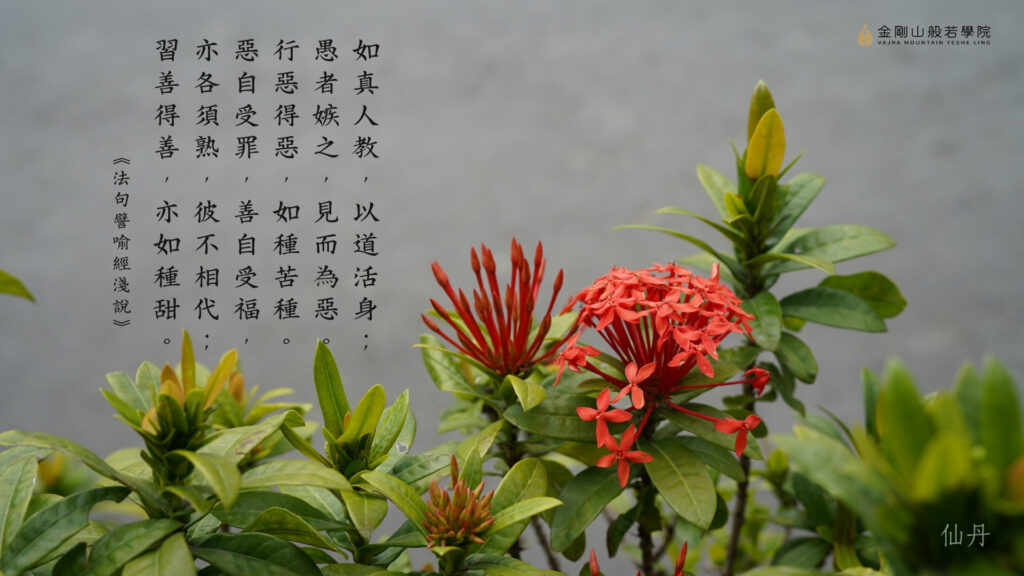

🔶節錄自修印法師《法句譬喻經淺說》第二十一頌 (愛身品第二十)🔶

如真人教,以道活身;愚者嫉之,見而為惡。行惡得惡,如種苦種。

惡自受罪,善自受福,亦各須熟,彼不相代;習善得善,亦如種甜。

師父開示:

「如真人教,以道活身;愚者嫉之,見而為惡。行惡得惡,如種苦種。」真人指開悟證果的聖者,這裡指的是佛陀。我們存活於世間,要依著聖者所教的佛法去做。愚癡的人對「以道活身」這件事情很不以為然,甚至認為依佛法修持是一種惡行。從因果法則來看,行惡的人一定會得到惡的果報,就像種苦澀的種子一樣,一定要嚐受苦澀的果實。

「惡自受罪,善自受福,亦各須熟,彼不相代;習善得善,亦如種甜。」行惡的人到頭來仍要自己承受罪惡的苦果;行善的人,一定會享受自己所造善行的福報。行惡、行善所得到的報應不一定馬上看得到,必須要等到因緣成熟才看得到。我們要知道善惡之行的報應是絲毫不爽的,種善因得樂果,種惡因受苦果;且任何人都無法替代。當你串習善的,自然就得到善的果報,如同種甘甜的種子,自然得到甘甜的果實。

***

這則故事發生在釋迦牟尼佛於舍衛國說法期間。當時有五百位婆羅門教徒因嫉妒佛陀受人敬仰,常常批評毀謗佛陀。其實佛陀早已以神通力知曉這些人過去曾種善根,現在正是度化他們的時機。

有一天,這些婆羅門計劃藉屠夫之手使佛陀難堪。他們找來一位殺豬的屠夫,要他發心供養佛陀,並安排好一切細節。屠夫誠心邀請,佛陀也欣然應允,並說:「水果成熟的時候,自然就會掉落;福報也是如此,過去所造的因,當因緣成熟的時候,也會自度。」當因緣俱足,眾生即能從內心生起信願,自得度脫。

到了應供之日,佛陀帶著弟子前往屠夫家,五百婆羅門躲在一旁觀察,準備質問佛陀:屠夫長年殺生,怎能有功德?他們無法理解善惡業果各別成熟的道理,誤以為善惡不能共存。

佛陀坐定後,觀察眾人心念,知道此時講道理無益,便示現神通——初次出廣長舌覆面,再次覆耳,並放大光明,令全城可見。佛陀雖未言語,卻已令眾人心服。五百婆羅門立刻跪拜,請求出家,佛陀慈悲應允。村中百姓也因見神通,紛紛皈依佛陀,再無人從事屠業。

最後,佛陀為眾說法,誦偈開示後,與弟子們返回精舍。

***

這一則故事與我們前面所講的故事,有個不同的地方。就是在這則故事裡,沒有半個人開悟。這個因緣也是要告訴我們,要好好認真的修,如果能夠依佛陀所教而修,遲早是會開悟的。

然這則偈頌,主要就是告訴我們因果的報應是絲毫不爽的——善有善報、惡有惡報,只是時間的遲早,不是不報。我們修行是為了轉化自己,提升自己。

中國有許多歷史可以佐證,比如朱元璋雖疼愛皇太孫允炆,將帝位傳給他,但因其生前濫殺重臣、誅連九族,造下深重殺業,死後不久即爆發靖難之變,第四子明成祖奪權,皇太孫下落不明。為追查其行蹤,明成祖甚至派鄭和下西洋;漢朝呂后毒殺戚夫人,隨即招致報應,兒子漢惠帝心智潰散,朝政混亂。這些歷史皆顯示:惡因現世即受惡果,因果報應分毫不差,學佛者應引以為戒,深信因果。