圖:傳媒課社群小組 / 文:社群小編

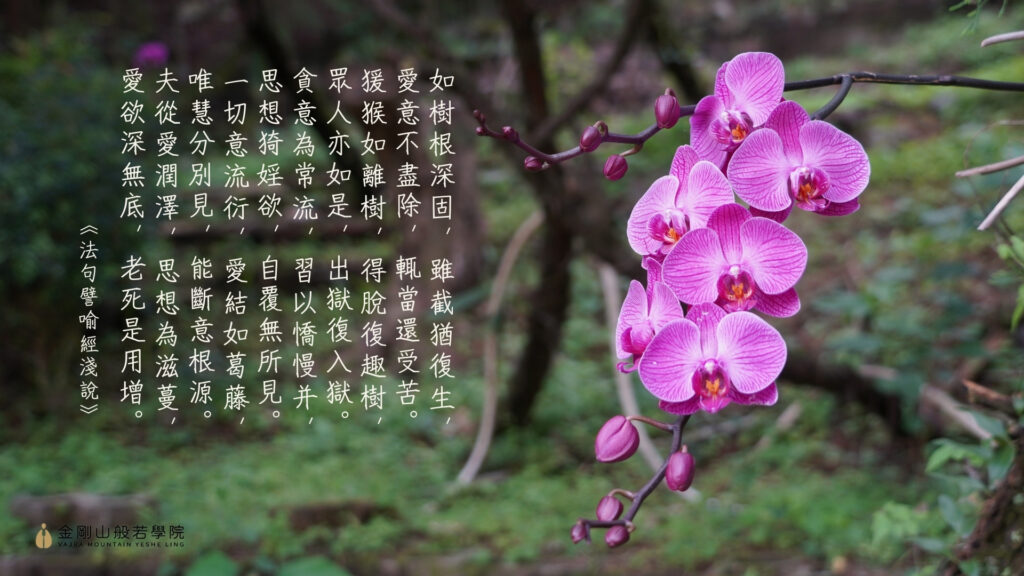

🔶節錄自修印法師《法句譬喻經淺說》第二十頌 (愛欲品第三十二)🔶

如樹根深固,雖截猶復生,愛意不盡除,輒當還受苦。

猨猴如離樹,得脫復趣樹,眾人亦如是,出獄復入獄。

貪意為常流,習以憍慢并,思想猗婬欲,自覆無所見。

一切意流衍,愛結如葛藤,唯慧分別見,能斷意根源。

夫從愛潤澤,思想為滋蔓,愛欲深無底,老死是用增。

師父開示:

我們先說故事再了解文義,就能很清楚明白。

***

當年,釋迦牟尼佛在耆闍崛山為大眾說法,天人、出家人與在家人雲集聽法。有一人發心出家,佛陀慈悲應允並為他剃度。此人來到百里外的深山修行,三年後,心生掛念妻兒,起了還俗之念。佛陀以神通知曉,化現為比丘,在他返俗途中與他相遇,邀他在樹下交談。

席間,兩人看到一隻猴子時上山、時下山尋食。佛陀好奇詢問比丘,比丘解釋,猴子因族人眾多,為養活眾多子孫,辛苦覓食受傷,偶爾下山療傷,但不久又思念族群返回山中,反覆受苦,自尋煩惱。佛陀便點醒他:「你今日欲返俗,不也如這猴子一樣反覆、難以決斷嗎?」並提醒他,當初出家是因厭離世俗苦,今卻忘了初心,若反覆如此,將永陷輪迴苦海。

比丘聽後愣住,佛陀現出真身,並以此偈頌開示。比丘悲喜交集,深感懺悔,當下斷除妄想,證得阿羅漢果。

***

「如樹根深固,雖截猶復生,愛意不盡除,輒當還受苦」人對世間五欲的愛意就像樹根一樣根深蒂固,雖然把它截斷,但還是會再生長出來;出家人如果沒有把愛染心拔除乾淨,將來仍舊會受欲愛之苦。

「猨猴如離樹,得脫復趣樹,眾人亦如是,出獄復入獄」說那隻獼猴如果離開了樹林,本來是可以解脫痛苦的,因為沒有族群的干擾與負擔了。可是,牠的愚笨使牠常常又回到樹林去。無明的凡夫也是如此,有了出離愛欲的機會,沒多久又想回到愛欲的牢獄。

「貪意為常流,習以憍慢并,思想猗婬欲,自覆無所見」我們貪愛的心像常流的水,川流不息。它經常是與憍慢一起的。也就是你有貪欲心,憍慢心也同時存在,所以說「貪意為常流,習以憍慢並」;「思想猗婬欲」思想依附著淫欲。什麼是思想依附著淫欲呢?就是你整個心都會被淫欲牽著走,因為你內心裡面有這個欲念,而且這個欲念很強盛,所以你的起心動念就會被這個欲念所影響、控制,蓋覆了智慧,導致無法見到生命——苦、空、無常、無我的真相。

「一切意流衍,愛結如葛藤,唯慧分別見,能斷意根源」我們的心有這個欲念做原動力,它會影響一切意。譬如我們有欲念的心,以欲念做原動力的時候,它會從眼、耳、鼻、舌、身、意散發出淫欲的氣息——如果修養比較高一點的,他講起話來還可以稍微自我控制;如果修養不太高的,眼睛看起來,是淫欲的眼睛;嘴巴講的,是黃色的言語;這就是「一切意流衍」。於是「愛結如葛藤」,說愛染的煩惱像葛藤一樣糾纏不清,把我們綁得緊緊的,讓我們不能得脫。這樣,該怎麼辦呢——只有智慧才能夠讓我們分別看清事情的真相;所以我們要學習佛法,認清楚真相。

「夫從愛潤澤,思想為滋蔓,愛欲深無底,老死是用增」凡夫的心,由愛欲而受到滋潤。譬如輪迴的根本是什麼?是無明,但貪也是非常的關鍵;貪的範圍很廣,這裡主要是講男女的情欲、愛欲;當愛欲一直在心裡作祟,思想就會受到影響。愛欲心這個原動力不停止的話,我們就會去造業——追女朋友,進而娶妻、生子;有了妻子,就想要置家產、置田地,打好人際關係… …,由此滋蔓,影響越來越廣闊。這種愛欲心就像淵潭,深不見底。只是增長生老病死的輪迴時間。若愛欲不除,生老病死的輪迴就斷不了,我們永遠都會在輪迴當中。

最後,我講倓虛大師的出家故事作為這次給大家的提策:

倓虛大師是清末民初著名的高僧,原有五子一女,女孩已出嫁。一天,他參加朋友婚禮,見新婚夫妻喜氣洋洋,但三日後,新郎卻驟然離世。親眼目睹新娘哀痛欲絕,他深刻體會世間無常,決心出家。

初次離家時,想到妻兒無依,心中百般牽掛,只好回家。在家人與村莊人責罵聲中,他暫時留下。但無常的念頭不斷湧現,他想:「若我像朋友一樣死去,還能回頭嗎?」某日,趁家人不備,他再次離家,到第一次歇腳的地方,反覆思惟:「若今日是我命終,還能猶豫嗎?」悟此道理後,毅然前往寺院,剃度出家。

倓虛大師深刻體認:諸法無常,生死轉眼即到。我們要深深思惟個中道理,以免臨終時,才茫然、徬徨,不知所措。